En la ya mítica revista La Cimbra de Los Gallardos nº 9 de 2001 se publicaba por primera vez un artículo completo y bien estructurado sobre el periodo de las minas de Bédar que va desde 1952 a 1970. El artículo estaba firmado por Mario Guillén Valdivia, Segundo Ramírez Rodríguez y Emilio Ruiz Ruiz. Dicho artículo incluía un completo listado de trabajadores de las minas procedentes de Los Gallardos. A pesar que para entonces ya había iniciado yo por mi cuenta el estudio de las minas de Bédar, me dejó impresionado la cantidad y calidad de la información que aportaba, además de mostrarme lo mucho que todavía faltaba por descubrir y saber. Más tarde pude conocer a Mario Guillén y Emilio Ruiz, y éste último me dejó consultar la diferente documentación de Hierros de Garrucha que se había conservado en Los Gallardos. Fue entonces cuando decidí recopilar y completar toda la información al respecto, aprovechando que muchos de los protagonistas estaban vivos.

Homenaje a los trabajadores de Hierros de Garrucha durante la inauguración del homenaje al minero en Bédar. 2005.

Ahora, quince años después, puedo decir que se ha avanzado bastante, aunque todavía falta mucho por saber. La última novedad es la aparición de una serie de acciones mineras de Hierros de Garrucha. No hace mucho que apareció la primera, que fue subastada por poco más de 15 euros. No hace mucho se han puesto a la venta una decena más de acciones del mismo lote (seguramente pertenecieron a un mismo accionista). Es raro encontrar documentación original sobre las minas de Bédar, especialmente acciones mineras, a pesar de que hubo miles de ellas. Esta nueva aparición de información, interesante por lo rara pero que no aporta mucho a esta historia, me ha decidido a realizar este post-artículo recopilatorio sobre esta “Hierros de Garrucha – Minas de Bédar”. El listado original de trabajadores de Hierros de Garrucha de Garrucha fue completado posteriormente con trabajadores procedentes de Bédar y sus pedanías.

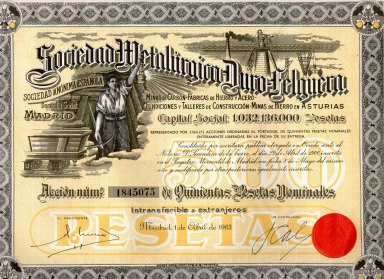

A la izquierda, acción de la empresa matriz Duro Felguera de 1963. A la derecha, acción de Hierros de Garrucha, S. A.

La decadencia de la minería de mineral de hierro en Almería posterior a 1930 se explica por el hundimiento de los precios de los minerales y la de la demanda. Muchas de las minas eran antiguas, con galerías de gran longitud, lo que suponía un transporte interior costoso, muchas de ellas también estaban agotadas. Tras la Guerra Civil, los víveres eran escasos en todas las zonas mineras, y la carestía de los artículos y materiales necesarios para las explotaciones, lo que junto a la falta de vagones y locomotoras en los ferrocarriles mantenía cerrados numerosos cotos mineros de la zona.

En 1952 tan solo se trabajaba en las minas de Serón-Bacares y en la sierra de Doña María-Ocaña. La alta cotización que estaba alcanzando el mineral de hierro hizo que en 1953 se formara una empresa para explotar las minas de Bédar, por parte de un consorcio liderado por el Banco Urquijo y la Sociedad Minero-Metalúrgica Duro Felguera, S.A. La llegada de Felipe Guillén Montoya a Los Gallardos en mayo del año 1952 marca el inicio de la reactivación de la actividad minera en la Sierra de Bédar, actividad que se prolongaría durante 18 años. La Sociedad Minero-Metalúrgica Duro Felguera, S.A. encarga a Felipe Guillén valorar la posibilidad de volver a explotar las minas de Bédar y para ello se pone en contacto con el Ingeniero de Minas jubilado Alfredo Dörn, con Ovidio Fernández y también con Ismael Fernández. Don Felipe no duda en adquirir los planos que don Alfredo poseía sobre la etapa minera anterior.

Antonio Imbernón, caballista de Hierros de Garrucha, fue una gran fuente de información. Aquí lo tenemos explicando el funcionamiento delante de las compuertas de las tolvas de Vulcano

Diego Rubio, gran conocedor de la historia minera de Bédar y de Hierros de Garrucha.

El Banco Urquijo había concertado el arrendamiento de las concesiones más importantes de aquella zona, posteriormente constituyeron la Sociedad de Hierro de Garrucha, S.A. con capital de 15.000.000 de pesetas, de la que forman parte Duro-Felguera, Banco Urquijo y otros Bancos. Se organizó una recogida de muestras de mineral para comprobar la viabilidad del proyecto. Guiados por Pedro Ruiz Castaño, gran conocedor de la sierra que Don Felipe pudo recoger las muestras del mejor mineral, por lo que los análisis resultaron ser completamente satisfactorios y Duro Felguera accedió finalmente reabrir las minas de Bédar. Se imponía establecer un plan de ataque de las minas basándose en los informes obtenidos y los datos que contenían los planos comprados a don Alfredo. El alcalde de Bédar de entonces, Luis Fernández, aceptó con dificultades que el nombre de la empresa fuera Hierros de Garrucha SA, que se justificaba por una cuestión puramente de marketing empresarial al ser más conocida Garrucha como puerto de embarque. No obstante se acordó que siempre llevaría la coletilla de “Minas de Bédar.”

Diferentes sellos utilizados por la empresa

La nueva empresa quedó bajo la dirección de Felipe Guillén Montoya. Contaba con tres administrativos: Pepe Flores Simón, Martín González Flores y Mario Guillén Valdivia (químico); dos auxiliares administrativos: Juan Alarcón y Antonio Guillén Valdivia; cinco jefes de cuadrilla y un vigilante mayor: Bautista Díaz. Según testimonios, los ingenieros jefes se llamaban Don Ricardo y Don Arturo, aunque desconocemos los apellidos. En un borrador corregido del informe que para la Duro Felguera redactó don Felipe en julio de 1952 se describe este plan de ataque, en él se describen los trabajos previos de recuperación y preparación de las minas para la explotación. Como datos interesantes, en el informe se indica que en la etapa minera anterior se había extraído una cantidad de mineral de hierro que superaba los 3.000.000 de toneladas (dato obtenido de documentos de embarque consultados en Garrucha) y se estimaba la reserva de mineral en 1.200.000 oneladas. En el informe se indica expresamente que la paralización de las minas fue debido a una bajada en el precio del hierro y no a un agotamiento de los yacimientos.

Para la explotación se divide el coto minero en dos zonas: el Grupo de Serena y el de Tres Amigos. Los trabajos se iniciarían en la zona de Serena, según el informe comienzan los trabajos de limpieza y rehabilitación de las viejas galerías y vías mineras en Las Cañadicas en julio de 1952 con la rehabilitación del Socavón General y el desatoro de las galerías de las viejas concesiones mineras de Mahoma y Júpiter en el conocido como Hoyo Júpiter. También se recupera la vieja Vía de Vulcano que permitiría el acceso a las minas del Pozo Esperanza, de la Trancada de San Marcial y del Socavón San Pablo.

Plano de concesiones de Hierros de Garrucha (Instituto de cartografía de la Junta de Andalucía)

Comparativa de los trazados de la vía Vulcano y la vía Esperanza entre las antiguas minas y Hierros de Garrucha (elaboración propia a base de planimetría antigua)

ATAQUE EN LA ZONA MINERA DE SERENA

En esta etapa, prosiguieron las explotaciones en el Hoyo Júpiter, explotando a cielo abierto una masa de mineral que anteriormente lo había sido mediante labores subterráneas, en la mayoría de los casos mediante labores de rapiña del mineral que había permanecido en los pilares de las explotaciones anteriores, motivo por el cual la mayor parte de las labores se hundieron.

Para dar servicio a los compresores, en 1954 se proyectó un ramal de 25 Kv desde la subestación de La Ballabona de Hidroeléctrica El Chorro, hasta un transformador en la mina del Hoyo Júpiter, desde donde partían dos sub-ramales hasta San Manuel y el Pozo Esperanza (Expediente 2255 del Archivo Histórico Provincial de Almería.) De esta manera se daba servicio para dos compresores de 40 y 50 H.P. y un taller de 10 H.P. En el Pozo Esperanza se instaló una máquina de extracción de 30 H.P. y un compresor de 50 H.P. En San Manuel se daba electricidad para los cables de transporte de 30 y 40 H.P. y otro taller de 10 H.P.

En el BOPA del Martes 22 de marzo de 1955 (nº66), se publica la autorización (expediente 3.148) para la construcción de tres ramales de línea eléctrica trifásica a 25.000 voltios y tres centros de transformación en los parajes de Hoyo de Júpiter (14.000 m), Pozo Esperanza y San Manuel. En el diario Yugo de 1 de Abril de 1959 se destaca la presencia de un compresor eléctrico de 125 H.P. “Demag”, dos de 40 H.P. marcas “Ingersoll” y “Flottomamm”, cinco marca “Bético”, de los cuales dos eran de 40 H.P. y tres de 20 H.P., estos últimos eran aparatos portátiles para las investigaciones.

Referente a la producción, en el diario Yugo de 1 de Abril de 1959 se menciona una producción en esos momentos de más de 4000 toneladas mensuales, cuya producción era destinada a Duro Felguera desde hacía siete años. Los sueldos iban desde unas trece pesetas diarias de los obreros hasta las dieciséis de los administrativos, sin tener en cuenta los diferentes trabajos especiales, que eran tratados aparte.

En el BOPA nº 100 de 22 de Julio de 1961 se publica la petición de Hierros de Garrucha de una prolongación de la línea de 25.000 voltios, haciendo la toma en el transformador de La Carabinera, hasta la Higuera, con un recorrido total de 4.194 metros de longitud e instalación de dos transformadores de intemperio en Los Trances y La Higuera (recorrido de la mina La Carabinera a la mina La Higuera, pasando por Los Trances.) La potencia de transformación era de 160 K.V.A., con un presupuesto de 337.195,00 pesetas.

En el Boletín Oficial del Martes, 1 de Agosto de 1961 (nº173) se publica la petición para el suministro de energía eléctrica de la mina Alerta. Dicho suministro se establecería a partir del poste número 185 de la línea de 25.000 voltios que partía de la caseta de entronque, situada al lado de la subestación de la Hidroeléctrica del Chorro de Vera a la mina Hoyo Júpiter. Con un recorrido de 32 metros, mismo voltaje y caseta de transformación tipo intemperio de 40 K.V.A. El plazo de construcción se estimó en tres meses, con un presupuesto de 72.103,42 pesetas, con toda la maquinaria de procedencia nacional.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN REALIZADOS

Para el transporte del mineral desde el Hoyo Júpiter se reconstruyó el antiguo Plano Grande desde el Socavón General. De esta manera no se construye ninguna nueva estructura, tan solo se repararon las de las viejas minas que se consideraron necesarias. En el informe de Don Felipe al hablar de la rehabilitación de la Vía Vulcano se habla de recuperar la “vía complementaria más alta” del Pozo Esperanza como parte de la vía de transporte que se continúa con la Vía Vulcano.

Año 1955: vista del plano inclinado que va desde el Socavón General a la Tolva de San Manuel. (Fotografía Mario Guillén). La Cimbra nº 9 de 2001.

Poco después de pasar por delante del antiguo Socavón de San Pablo la vía procedente del Pozo Esperanza y de la Trancada de San Marcial se dividía en dos. Uno de los ramales bajaba por un plano inclinado que permitía a las vagonetas descender hasta llegar a nivel de las compuertas de unas tolvas conocidas como Tolvas de Vulcano, poco antes de internarse en el primer túnel de la Vía; el otro ramal continuaba al mismo nivel y se utilizaba como vía de carga de dichas tolvas. No hay rastro de estas tolvas de la Vía Vulcano en los planos de don Alfredo Dörn que se conservan y tampoco se hace referencia a ellas en el informe de don Felipe. A pesar de esto varios testigos afirman que estas conocidas como Tolvas de Vulcano eran antiguas tolvas que simplemente fueron reparadas, en estas labores de reparación participaron José Soler Barón y Pedro Castro Cánovas. Todo hace pensar que en este tramo se respetó también el funcionamiento de la Vía Vulcano tal y como era antes, al igual que pasó con el Plano Grande siendo las Tolvas de Vulcano una de las pocas tolvas de las viejas minas (junto a las del cargadero del cable de la antigua estación de Serena y la tolva del Pozo Esperanza) que fueron reparadas y puestas en funcionamiento; en otras minas tan solo se instalaron tolvas metálicas y no se llegó a construir ninguna tolva de mampostería. Lo mismo se puede decir del plano inclinado, que sin duda tan solo fue reparado y que sería la conexión entre la antigua Vía Esperanza y la de Vulcano, salvando un desnivel de unos 10 metros.

En el informe de Don Felipe se comenta la intención de rehabilitar las labores del Socavón San Pablo, que se situa en la vieja concesión de Sagunto a la altura de la Vía Vulcano, para avanzar los trabajos hasta llegar a los yacimientos del Hoyo Júpiter a un nivel de 350 metros sobre el nivel del mar. De esta manera se pudo explotar en sentido ascendente e iniciar un movimiento de mineral en sentido contrario por la Vía Vulcano hasta el cargadero, concentrando de esta manera el mineral en estas tolvas. Por los testimonios podemos decir que este plan se llevó a cabo, ya que se iniciaron los trabajos a nivel de dicho socavón desde el que, efectivamente, se llegó a las labores del Hoyo Júpiter siendo explotados los yacimientos tal y como se había planeado. Este socavón era conocido por los mineros como el Socavón de Los Lobos.

Uno de los albaranes de registro de jornales, éste concretamente se refiere a las labores de limpieza y explanación del plano inclinado de la «tolva San Manuel». Cortesía de Emilio Ruiz Ruiz.

La conservación de un pormenorizado albarán de jornales del mes de agosto de 1952 nos permite conocer que labores se llevaron a cabo entonces:

Nos encontramos a Francisco Imbernón Ramos, Geordano Ureña Fernández y Juan Martínez Gallardo ocupados durante este mes en la limpieza y explanación del plano inclinado de la tolva de San Manuel, dedicando 21 jornales entre todos a la labor. A la rehabilitación de la Vía Vulcano durante este mes ocuparon 17 jornales los trabajadores José Imbernón Ramos, Francisco López Guerrero y Pedro Castro Cánovas. La rehabilitación del Socavón General requirió mucho más esfuerzo, en total se invirtieron 251 jornales por parte de numerosos obreros.

También se trabajó en la rehabilitación del Socavón de la mina Alerta, invirtiéndose 103 jornales y en el que participaron los trabajadores Pedro Balastegui López, Juan Guerrero Sánchez, José López Guerrero y Juan Soler Barón. Durante este mes se trabajó también en la rehabilitación del Socavón San Pablo con 79 jornales invertidos en su realización.

CABLE AÉREO A LOS GALLARDOS, INSTALACIONES EN SAN MANUEL

En el centor, Joaquín Larragoiti Larragoichea, ingeniero encargado de la instalación del cable aéreo Bédar-Los Gallardos.

En el informe de Don Felipe no se hace mención a los trabajos realizados en la antigua estación de cable aéreo de Serena y tan solo menciona la “tolva de carga de San Manuel”, desde la que se prevé la construcción de un cable aéreo que partiría desde el mismo punto desde donde partía el antiguo cable hacia Garrucha. La financiación para la construcción del cable aéreo corrió a cargo del Banco Urquijo S.A. (Alcalá, 47), quien hace la petición para la instalación (BOPA 264 de 20 de Noviembre de 1953.) En el proyecto original el cable parte de San Manuel y termina en las proximidades del km 194,130 de la carretera nacional nº 340 cerca del pueblo de Los Gallardos, con una capacidad de 50 toneladas métricas/ hora. El trazado, único, por sistema bicable, se cruzaba con la línea eléctrica a 60.000 voltios de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, que iba a Sierra Almagrera. El presupuesto era de 3.554,140 pesetas y el plazo de montaje previsto inicialmente era de 5 meses. Atravesaba los terrenos propiedad de los bedarenses Isabel Ruiz Castaño, José Castro Soler, Benito Barón Padilla, Benito Padilla Guerrero, Francisco López Padilla, Francisca Ramos Mañas y Juan Fulquie Amarón. También atravesaba el terreno de los gallarderos Francisca Simón Rodríguez, Francisco Castro López y Pedro Rodríguez Ros. Según afirman los testigos este cable se construyó desde cero y solo conservaba del antiguo las tolvas de carga y el trayecto, aunque el nuevo cable solo llegaría hasta la Venta del Empalme de la Carretera de Almería-Murcia (Las Canteras), teniendo por lo tanto 3.849 m. de longitud horizontal. En esta ubicación se construiría un cargadero de 500 toneladas de capacidad desde el que se cargaba el mineral en camiones. La capacidad de transporte de este cable se calcula en unas 35 toneladas/hora. La construcción del cable duró 2 años bajo la dirección de Joaquín Larragoiti Larragoichea, ingeniero de la empresa vizcaína instaladora (García de Legarda, Hijo, domiciliada en Bilbao), empezó a funcionar en 1956. Esta empresa se encargaría, además, del mantenimiento del mismo.

Fotografía actual del depósito y cargadero de cable de San Manuel. Al fondo, el transformador que alimentaba el motor del cable.

De la infraestructura de edificios de la antigua estación de Serena no se conservaría nada, desaparecen el Almacén, las básculas, la casa y la fragua. En el lugar donde antes se ubicaba el almacén nos encontramos con un depósito de mineral. La nueva estación de cable fue dotada de una nueva infraestructura: un motor eléctrico que movía el cable con la consiguiente torre del transformador que lo alimentaba, además de una caseta y las poleas del cable. Posteriormente se construyó una caseta para la pequeña locomotora diesel que prestaba servicio en la Vía Vulcano.

Descargadero del cable de Hierros de Garrucha en Los Gallardos. La fotografía fue publicada en el número 9 de La Cimbra. Desde este punto, el mineral se cargaba en camiones que llevaban el mineral hasta Garrucha.

Encima del depósito se instaló un torno manual que permitía subir las vagonetas cargadas que, procedentes del plano inclinado, debían ser subidas a la parte superior del depósito para ser basculadas por el lado que daba a las tolvas. En la antigua estación de Serena y, según los planos que nos la muestran, las vagonetas que procedían del plano salvaban, mediante un pequeño túnel, la elevación natural en la cual se encontraba el almacén y que todavía se conserva en la actualidad.

Cable de transporte del mineral desde la playa de Garrucha hasta el cargadero en el puerto.

Cable de transporte del mineral desde la playa de Garrucha hasta el cargadero en el puerto.

La misma tolva de carga parece tener modificaciones, la tolva original contaba con varias vías de desvío mientras que la de la nueva estación cargaba los vagones del cable mediante 6 buzones.

Año 1956: tramo final del monocable en el puerto de Garrucha (fotografía Mario Guillén). La Cimbra nº 9 de 2001.

Se planeó también la instalación de un sistema de carga para almacenar y cargar el mineral en el puerto de Garrucha. Para ello se planeó construir unas tolvas de 3000 toneladas de capacidad desde la cual se transportaría el mineral por un monocable aéreo de unos 720 metros de longitud y una capacidad de 50 toneladas por hora que pasaría por el Dique de Lepanto. Para la carga en los barcos se utilizaría una cinta transportadora móvil que descargaría directamente sobre el barco. De esta manera se proyectó un sistema de carga que acabó siendo instalado según estas disposiciones aunque se desconoce si las tolvas, que estaban situadas en la playa norte de Garrucha, fueron construidas con la capacidad indicada.

INSTALACIONES EN LAS CAÑADICAS

Las oficinas de la empresa se instalaron inicialmente en los Gallardos, en la casa de Andrés Flores en la Calle Mayor, pero solo permanecieron aquí unos meses. La ubicación en Los Gallardos produjo tal malestar en Bédar que no quedó más remedio que construir unas nuevas oficinas en las Cañadicas, en la cabecera del plano.

La construcción de las nuevas oficinas se construyeron bajo la dirección del maestro albañil Juan Albarracín, ayudado por su hijo Luis y Luis Cazorla Ortega. Las oficinas incluían un despacho para Felipe Guillén y su facultativo ayudante, Juan Herrerías Mora, además de administración, comedor, cocinas y aseos.

Panorámica de Las Cañadicas, plano inclinado y cargadero de San Manuel (cortesía Mario Guillén).

Se construyó además un taller de reparaciones con fragua, un botiquín y un polvorín (sustituyendo a la cueva que hasta entonces cumplía esa función.) Las Oficinas de Las Cañadicas se convirtieron en el centro de reunión de los trabajadores que esperaban la asignación de tareas. Cerca de las oficinas, en dirección al Hoyo Júpiter, se encontraba un edificio que se utilizó como almacén de carburo, más adelante se encontraba la oficina del guarda (una pequeña cueva abovedada que dotaron de un pequeño aseo.) Tras una visita de un inspector del Trabajo, que observó como los mineros salían del trabajo completamente cubiertos de polvo de hierro, se obligó a la empresa a que construyera unas duchas, que fueron instaladas cerca del Hoyo.

Nueva Alerta y la Higuera

En el informe se hace referencia a la mina de Nueva Alerta en la que se hace mención a informes de los asesores que indican la presencia de mineral de muy buena calidad y sin explotar en gran parte. En el informe se continúa hablando de esta mina, al parecer encontraron el socavón de entrada de la misma hundido unos 40 metros desde la entrada por lo que se precisaría madera para poder poner las labores en condiciones de ser visitadas. En las muestras que se tomaron en esta mina por Mario Guillén se confirmó que se trataba de una mena de hierro de excelente calidad, llegándose a obtener muestras con una riqueza de un 60% de hierro y tan solo un 1% de sílice.

Planimetría antigua procedente de la empresa minera de Chávarri de la mina Alerta. Estos planos fueron utilizados por Hierros de Garrucha para rehabilitar las labores y ponerlas de nuevo en explotación. Cortesia de Emilio Ruiz Ruiz.

El hecho de una mina casi sin explotar y con mineral de buena calidad explica la insistencia de Felipe Guillén por explotarla. Como capataz de esta mina se designó a Antonio Rodríguez (a) El Serafín. La puesta a punto fue muy dificultosa, las galerías se hundían con frecuencia e incluso se habla de un aparatoso hundimiento que dejó un enorme cráter, que casi deja atrapados a varios mineros dentro, el entibador José Soler Barón y el martillero Juan (a) l Cojo. Pero estos contratiempos no minaron la voluntad de explotar sus ricos yacimientos y se volvió a insistir en ella hasta que la junta de accionistas se negó a invertir más dinero en la explotación de esta mina a pesar de la insistencia de Don Felipe.

Para dar servicio a Alerta se instaló un compresor en una caseta, transportándose el mineral hasta la pequeña tolva que hay a la salida del túnel del Servalico para cargarlo en los camiones. En 1975, en un informe que hace referencia a esta mina Alerta, se menciona un socavón hundido de unos 100 m en dirección S 10º O, además de recoger testimonios que afirmaban que se excavaron 500 m de galerías y planos, explotando por huecos y pilares las masas de mineral; recoge también la existencia de una roza excavada al otro lado del barranco

En cuanto a la mina Higuera (conocida por los mineros como roza del Castillico), los testimonios nos revelan que este socavón, lejos de ser abandonado, fue usado intensamente como vía de acceso a las labores del Hoyo Júpiter. Pero el uso de esta galería (el conocido como túnel de la Higuera) no se queda en una mera vía de acceso alternativa, según testimonio de los mineros se extrajo mineral de registros laterales en la Higuera (provistos de unas pequeñas tolvas), que se transportaba por una vía minera que se instaló dentro hacia el Socavón General para ser cargado en el cable. Se sabe, por lo tanto, que estas labores conectaban con el Hoyo Júpiter, pero a pesar de las diferentes exploraciones que se han llevado a cabo en esta mina, no ha podido ser hayada dicha conexión. Es posible que el túnel de la Higuera, bloqueado deliberadamente por el lanzamiento de escombros por un antiguo buzón, conectara con las labores del Hoyo Júpiter a nivel de lo que se conoce como «los balcones«, o galerías que desembocaban a cierta altura desde el Hoyo y que eran utilizadas como depósitos de mineral.

Hoyo Júpiter

En pocos meses se preparó esta mina para su explotación, durante el segundo semestre de 1.952, desatorando y entibando las galerías, reconstruyendo el Plano Grande e instalando el tendido eléctrico. El Hoyo fue el principal centro de explotación, para lo cual fue reparado el Plano Grande y desatorado el Socavón San Pablo. En la memoria de 1975 sobre estas minas, y referente a las labores llevadas a cabo por Hierros de Garrucha, se comenta su explotación a cielo abierto, ampliando la corta original, explotando a cielo abierto una masa que anteriormente lo había sido en labores subterráneas (EPM pág. 11 y 88.) Estas zonas son las de San Ignacio y Santa Cecilia, al NE y N del Hoyo, aunque también hubo labores subterráneas en la zona O, con el pozo H, el Socavón San Pablo y otras, no existiendo prácticamente labores que no fueran en menor o mayor medida exploradas. Como ya comentábamos, existen testimonios de la realización de labores a nivel de las galerías en La Higuera, donde existen varias tolvas pequeñas y restos de explotación de esta época (barrenas perforadas, tolvas, etc.), mineral que era extraído a través del Hoyo, aunque hubiera parecido más beneficiosa su extracción por el viejo ramal de Santa Catalina por medio de camiones. Claro que existen testimonios que afirman que había que justificar de alguna manera la costosa instalación del cable aéreo…

Año 1955: impresionante vista del Hoyo Júpiter y el socavón general. Obsérvese los depósitos de mineral desde bocaminas a más altura (los balcones), (fotografía Mario Guillén). La Cimbra nº 9 de 2001.

En estas minas de las Cañadicas trabajaron como capataces los bedarenses Ginés González y Frasquito Moreno (a) El Dido. El rendimiento del Hoyo Júpiter decayó a principios de los sesenta, por lo que se añadieron la explotación de Alerta y Pozo Esperanza.

En la memoria de 1975 se afirma que en la mayor parte de las labores donde se prosiguieron las explotaciones se rapiñó el mineral que había permanecido en los pilares de las explotaciones anteriores, resultando por ello inaccesibles la mayoría de las labores por presentar hundimientos (EPM pág. 11.)

El Pozo Esperanza y la Trancada de San Marcial.

En el albarán conservado del mes de agosto de 1952 aparece una hoja correspondiente a las labores de desatoro y limpieza del Pozo Esperanza, pero en ella no hay anotación alguna. Es posible que estos trabajos se realizaran en meses posteriores pero el hecho es que la mina del Pozo Esperanza fue rehabilitada y su tolva de carga reparada. También se rehabilitó la galería de San Bartolomé, mas conocida por los mineros como Pozo de las Palas. Inicialmente el mineral extraído en estas minas se transportaba con caballerías (conducidos por los caballistas, como Antonio Imbernón) hacia San Manuel siguiendo un camino que llevaba hasta el cargadero, distinto la Vía de Vulcano, pero cuando la producción del Hoyo Júpiter empezó a decaer se aumentó su producción y una pequeña locomotora diesel tomó el relevo al transporte con mulas. La nueva vía seguía el trayecto de las viejas vía Vulcano, utilizando como depósito la tolvas de Vulcano. Las vagonetas de mineral podían salvar el desnivel entre la vía Esperanza y la Vía Vulcano por medio de un plano inclinado junto a las tolvas, pero por lo general se almacenaba en las tolvas hasta que llegaba un barco a Garrucha para ser cargado de mineral. En este ramal trabajaba una locomotora diesel. En Bédar se utilizaron las siguientes máquinas:

- Batignolles-Châtillon, nº bastidor 5842, nº fábrica 43106-11, modelo M-4115-BE del año 1955.

2. Batignolles-Châtillon, nº bastidor 5843, nº fábrica 43106-12, modelo M-4115-BE del año 1955.

Fotografía de fábrica de un pequeño tractor M 4115 BE como los adquiridos por HIerros de Garrucha. (Colección de Philippe Royer; LLD, Batignolles-Châtillon y Batiruhr en España, Luis Caillot y José antonio Gómez Martínez – Revistia de historia ferroviaira, año 4 número 8, diciembre de 2007).

3. Orenstein-Koppel, construida por Construcciones Ferroviarias Industriales de Cornellá (Barcelona) y posiblemente destinada al pozo Esperanza (Según Luis Caillot y J.A. Gómez Martínez).

Planos de una Orenstein-Koppel M00 construida por Construcciones Ferroviarias Industriales de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Pudo ser utilizada en el ramal de la mina Esperanza y el pozo de las Palas, aunque pudo ser también la que se utilizó en la vía de servicio de la mina del Buitre (Mi Bernardo).

Según esta misma publicación, fue bajo la dirección de José María Magariño que se amplió la vía férrea principal a los pozos Esperanza y Las Palas.

El funcionamiento del Pozo Esperanza era casi idéntico al que se llevaba a cabo en las antiguas minas pues la información que se puede extraer de los planos de don Alfredo Dörn coincide con las descripciones de mineros y los restos que quedan en la zona.

Socavón Los Pinos

Se iniciaron los trabajos de preparación para explotar el conocido como Socavón del Balsón, situado en la vieja concesión minera de Nunca es tarde. Situada en el barranco existente entre la cortijada de Los Pinos y Serena, hubo problemas con el propietario de los terrenos que debía cruzar el puente que debía construirse para salvar dicho barranco, aunque llegó a construirse parte del mismo. En 1975 se describe como un socavón de 200 m excavado en dirección Norte en la base del cerro de la Cruz.

Pozo Los Pinos y San Gregorio

Se recuperaron los pozos mineros de Los Pinos y San Gregorio en la cortijada de Los Pinos, que daban acceso a labores de explotación. El de Los Pinos fue reprofundizado y utilizado para regadío, pero no se realizó explotación en ninguno de los dos.

Mina Carabinera

También se pretendió la explotación de las minas de la vieja y conocida concesión minera de Carabinera. Como sus galerías estaban anegadas por el agua se instaló una bomba con la que, tras sufrir dificultades iniciales, consiguieron extraer toda el agua. Juan Girona participó en las labores de desagüe, al parecer el agua que se extraía por medio de una bomba volvía a filtrarse de nuevo. Se extrajo cierta cantidad de mineral de esta mina que se mezclaba con el de la mina de Las Pastoras.

Trabajos de desagüe en la mina Carabinera. En la actualidad, las labores siguen inundadas.

ATAQUE EN LA ZONA MINERA DE TRES AMIGOS

En el informe de Don Felipe ya se hace mención a las minas de Previsión y Nueva El Porvenir, Nueva Cuatro Amigos y Nuevas Mulatas. Para la explotación de estas minas se propuso construir un cable aéreo que, partiendo de Tres Amigos, llegaría hasta la tolva de San Manuel, lo que harían un total de 2.761 metros de longitud horizontal y que formaría un ángulo con el Cable de San Manuel de 62,04º. Incluso llegó a preverse la construcción de unas tolvas que recogieran el mineral de todo el grupo de Tres Amigos para poder ser transportado a las tolvas de San Manuel.

Nunca llegó a construirse el citado cable ya que el transporte con camiones era más efectivo. No hemos podido descubrir a que mina se refería al hablar de Previsión. Con Nuevas Mulatas hacían referencia a las viejas concesiones de La Mulata, Los Mulatos y Segunda Mulata, todas muy cercanas al pueblo de Bédar. Con Nueva El Povenir se referían a la concesión que fue propiedad de la Compañía de Águilas conocida como El Porvenir, situada en la Rambla de Bédar, aunque es más conocida como la mina de Tres Amigos. Con Nueva Cuatro Amigos se referían a la antigua mina de Cuatro Amigos propiedad de la Garrucha Iron Mining y situada en El Curato de los Bolea.

Nueva Silencio

Esta concesión se demarcó englobando los restos de la antigua Silencio, y aunque se realizaron trabajos de reconocimiento, no se llegó a poner en explotación. (EPM pág. 54.)

Mina La Cuadra y Tres Amigos

Ambas minas están situadas en la Rambla de Bédar. En cuanto a la mina de La Cuadra se comenta que era muy profunda y que las vagonetas cargadas de mineral eran movidas por mulas, su capataz se llamaba Melchor y era de Los Gallardos; todavía se puede observar el trabajo de entibación en esta mina. Está descrita en 1975 como un socavón en dirección Este-Oeste con explotación por cámaras (EPM pág. 62), vendria a corresponderse con uno de los accesos a las labores de la antigua mina Pobreza.

Panorámica de la mina de Tres Amigos. El mineral se acumulaba en una tolva metálica desde la cual se cargaba en los camiones.

La mina Tres Amigos se explotó un pozo de 50 metros, donde se instaló un castillete metálico, máquina de extracción y otras casetas de infraestructura. Se almacenaba en ambas minas el mineral en unas tolvas metálicas desde donde se cargaban directamente en los camiones que los llevaban a Garrucha. Ya se menciona que estaba en explotación en el diario Yugo de 1 de Abril de 1959.

En la fotografía, los mineros Ginés y Manolo reciben la visita de unos familiares (fotografía de Miguel Gómez publicada en La Cimbra nº 9 de 2001). Se aprecia el castillete metálico de la mina.

Mina de Majada de la Cana (Cuatro Amigos)

Cuatro Amigos no llegó a explotarse a pesar de que se construyó un carril de acceso e incluso se pensó en la construcción de una vía férrea o un cable aéreo; se sabe que estuvieron trabajando unos hombres con un compresor y un martillo durante unos días (José (a) El Serafín como martillero, Robustiano Jódar como compresorista manejando un compresor portátil de la marca “Bético” de 20 Hp, José Soler Barón como pedricero/entibador y Reyes Barón como peón). No se hizo nada en las concesiones colindantes a Bédar, las denominadas Nuevas Mulatas. En el diario Yugo de 1 de Abril de 1959 se refiere el comienzo de los trabajos en Cuatro Amigos, desde donde se estaba haciendo en esos momentos un estudio de un cable o ferrocarril de cuatro kilómetros que la enlazase con Tres Amigos, lo que finalmente no llegó a hacerse.

Mina Las Pastoras (Mi Gitana)

Ubicada entre la pedanía de Las Pastoras de Los Gallardos y El Pinar de Bédar, se trata de una mineralización pobre de hierro, con siderita, ocre amarillento, hematites parda y goethita. Vuelta a explotar hacia 1963, se extrajeron algunas toneladas de mineral de baja calidad que mezclaban con el procedente de Carabinera.

Mina Las Angustias

Al estar la mina situada en la parte superior del abrupto e impracticable barranco de Las Angustias (en las Rellanas de Bédar) se decidió instalar un pequeño cable aéreo para bajar el mineral hasta la carretera Bédar-Lubrín a la altura de La Mortera, donde instalaron tolvas metálicas desde las cuales se cargaba el mineral en los camiones. Juan Girona se encargó de instalar este cable aéreo que, aprovechando la gran pendiente del barranco, transportaba el mineral por un sistema tan sencillo como efectivo: disponía tan solo de dos vagonetas de manera que la que bajaba llena impulsaba otra hacia arriba. Según testigos de estas labores se extrajo gran cantidad de mineral de hierro de excelente calidad. Siguiendo la costumbre de Hierros de Garrucha, no se trata de ninguna mina nueva, se pueden observar todavía trabajos de prospección antiguos aunque no disponemos datos antiguos sobre prospección. El mineral se bajabahasta la carretera a Lubrín, donde se almacenaba en una tolva metálica desde donde se cargaba el mineral en camiones.

Mina Santiago

La concesión de Santiago se encuentra cerca de la cortijada de Los Pinos, en lo que se conoce como el barranco del Atajo o de Los Rincones de Los Pinos. Se planeó volver a explotarla mediante la construcción de un plano inclinado que la llevara al camino entre Los Pinos y Vulcano. Aunque llegó a construirse parte del plano y una pequeña tolva en el camino hacia Vulcano, no llegó a ponerse en funcionamiento.

Mina del barranco del Buitre-San Bernardo.

También se pretendió explotar la calicata del Buitre, situada en el barranco del mismo nombre y cuya capa de mineral, de siderita sobretodo (también con hematites, ocre amarillo, magnetita, pirita y pirolusita), presentaba una potencia de entre 1 y 2 metros.

Al parecer llegaron a hacerse algunos trabajos en esta mina entre las décadas de los años 50 y 60. Según testimonios se extrajo cierta cantidad de mineral de uno de los socavones, emboquillándose posteriormente otro situado a 50 metros; este mineral se transportaba por una pequeña máquina unos 500 metros y por un plano inclinado se almacenaba en unas tolvas metálicas para el transporte en camiones hasta Garrucha. En la obra Trenes, cables y minas de Almería se describe la explotación de la mina Buitre y socavón de San Bernardo (Mi Bernardo), en la que se describe un ramal exterior de vía de 60 centímetros de ancho de unos 600 metros de longitud a la que puede que fuera destinada la locomotora diesel construida en Cornellà de Llobregat (Barcelona) por la firma Construcciones Ferroviarias e Industriales. Desde el final del ramal el mineral era transportado en camiones hasta Garrucha. Otros testimonios indican que se preparó un presupuesto para construir un carril de acceso (presupuesto que ascendió a unas 400.000 pesetas.)

Vía minera para servicio de la mina del Buitre. Con aproximadamente 1 km de longitud, conectaba con un plano inclinado por el que se transportaba el mineral hasta unas tolvas metálicas, desde donde se cargaban los camiones. Una de las tres pequeñas locomotoras diesel fue destinada prestar servicio en esta mina.

Cuando estas labores fueron exploradas en 1975, se observó un socavón inferior hundido y otro a un nivel superior de 120 m de recorrido con una dirección media N 160º E, estando ambos comunicados por diversos coladeros con el nivel inferior y con otro nivel superior. Ladera arriba, a unos 50 m de desnivel, describieron un pozo.

Interior de la galería con entibación de la mina del Buitre (Mi Bernardo).

Los testimonios antes descritos hablan del emboquillamiento de otro socavón a nivel más bajo al E, que tuvo que ser abandonado por culpa del agua y errores en el proyecto. Puede corresponderse esta labor con el mencionadio Socavón San Bernardo y con la mina Torbas mencionada en 1975, cercana a la anterior y que se encontraba hundido cuando fue visitado, donde se describe un pequeño socavón en dirección a unas capas de espesores entre decimétricos y métricos hacia el E y con buzamiento 40º N.

JUAN A. SOLER JODAR (julio 2016).

BIBLIOGRAFÍA:

- Instituto Geológico y MInero de España. Memoria: Establecimiento de las posibilidades mineras de la zona Pb, Zn, Cu del Pinar de Bédar. 1975-76.

- Mario Guillén Valdivia, Segundo Ramírez Rodríguez y Emilio Ruiz Ruiz. 1952-1970, Minas de Bédar (I). La Cimbra nº 9, 2001.

- Juan A. Soler Jódar. Minas de Bédar (II). La Cimbra nº 13, 2004.

- Louis Caillot y José Antonio Gómez Martínez. LLD, Batignolles-Châtillon y Batiruhr en España. Revista de Historia Ferroviaria, número 8, diciembre 2007.

- José Antonio Gómez Martínez y José Vicente Coves Navarro. Trenes, Cables y Minas de Almería. Instituto de Estudios Almerienses, 2000.