Hoy vamos a hablar de unos de los restos mineros arqueológicos más desconocidos de la sierra de Bédar.

Tras escuchar historias sobre la existencia de unos hornos en el barranco de los Burgos, a la altura del término municipal de Los Gallardos, nos acercamos a ver de qué se trataba. Esperábamos encontrar los típicos hornos de cuba para la fabricación de cal, algo habitual por estos parajes, pero lo que encontramos fue algo muy diferente.

Zona donde se encuentran los restos, en el barranco de Los Burgos, cerca del cerro del Tabaquico, en el límite entre los términos municipales de Bédar y Los Gallardos, y no muy lejos del de Antas. La cercanía del antiguo camino de Bédar a Vera hubiera facilitado el transporte de los productos de dicho horno.

No muy lejos de dichos restos, nos sorprendió esta zanja en uno de los cerros cercanos al barranco. La ausencia de otros restos cercanos a esta zanja dificulta mucho la interpretación.

Los hornos se ubican en una de las laderas del barranco, tratándose de una estructura enterrada en la que no se observan estructuras de mampostería evidentes, aunque no son descartables dada la presencia de numerosos cascotes por toda la zona, aunque sin restos de mortero de ninguna clase.

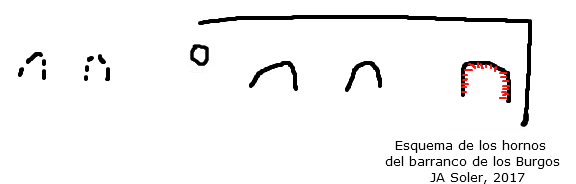

De forma general, los restos se pueden representar como sigue:

Sobre el terreno se aprecia una estructura rectangular de unos 8 metros x 3 metros. Bien delimitada en su parte superior, en la inferior la ladera desciende hasta el cauce del barranco. En el interior de este rectánculo se observan tres accesos u oquedades excavadas en el terreno, una de los cuales presenta todavía claramente los restos de haber estado revestida con ladrillos refractarios. El mal estado de los restos, con abundantes escombros y vegetación, hace imposible visualizar el interior de estas oquedades. A la izquierda aún se pueden observar al menos dos depresiones en el terreno, podría tratarse de más registros, pero estarían totalmente colapsados. Otra perforación, esta vez más circular y sin un rebaje del terreno que permita el acceso, se encuentra en el límite de la zona rectangular descrita.

En la fotografía superior, aspecto del terreno donde se encuentra este horno.

Delimitación por su parte superior del rectángulo donde se encuentra el horno mediante una línea de piedras y tierra.

Registro principal, obsérvese a la derecha restos del revestimiento con ladrillos refractarios. Este registro es el más ancho de los tres.

Como observamos en la fotografía superior, se pueden observar numerosos ladrillos refractarios procedentes de este revestimiento. No se trata de ladrillos refractarios industriales importados, como ocurre muchas veces (tipo RAMSAY o similar). Se trata de pequeños ladrillos rectangulares cuadrados, seguramente de producción local.

En la fotografía superior tenemos otro de estos ladrillos refractarios junto a un cartucho de cazador, para hacerse una idea del tamaño. Como se observa, el ladrillo ha estado expuesto al fuego.

Junto a los ladrillos refractarios, se encuentran diferentes fragmentos de cerámica, concretamente de lo que parece una gran orza de almacenamiento de líquidos, claramente asociados a la actividad en el horno.

En la fotografía, uno de los registros laterales sin revestimiento. Obsérvese el rebaje del terreno que permitía un acceso fácil a la oquedad y la coloración de la misma.

Dada la descripción de los restos, nuestra primera opción es considerar que se trata de un horno de reverbero excavado en el terreno. Los hornos de reverberos disponían de un hogar donde se quemaba el combustible (en este caso sería leña y atochas de esparto) y una cámara donde se ubicaban los minerales a fundir. Unos registros permitían acceder a esta cámara para remover los minerales y permitir que el calor se distribuyera más uniformemente y también para permitir la salida del mineral fundido (o sangrado).

De esta manera, el calor generado en el hogar, se trasmitía a la cámara por radiación y así se alcanzaba la temperatura necesaria para fundir los minerales. Finalmente, el horno disponía de una chimenea o salida de humos, que además generaba la corriente que seguía el aire caliente.

Una explicación a los restos descritos podrían ser la de un horno reverbero, con un hogar recubierto de ladrillos refractarios artesanales, dos registros para poder introducir y manipular el mineral y para realizar el sangrado. Finalmente, la pequeña abertura circular se correspondería con la «chimenea» o salida de gases. Se trataría de un pequeño «boliche», que es como se conocían los hornos artesanales que se construían para la fundición de plomo.

Pero ¿que fundían exactamente en este horno? La total ausencia de documentación sobre minas en esta zona hace muy difícil saber qué mineral se explotaba y fundía. La rafa minera antes descrita podría tener relación, pero se encuentra bastante lejos bajando por el barranco. Tampoco hay restos evidentes de escorias, aunque pudieron haberse acumulado en el mismo barranco y luego fueran arrastrados por el agua, de ahí su ausencia.

Lo que sí destaca justo al otro lado del barranco es una pequeña cueva, seguramente una explotación, muy poco profunda. Se podría tratar de la explotación de una bolsada de mineral.

Obsérvese en las fotografías superiores el corte en el lado opuesto del barranco, en la que se observa un mineral más oscuro en vetas, que podría haber sido el mineral extraído.

Un horno de reverbero como éste podría haberse utilizado tanto para fundir plomo como cobre, y las minas de plomo y cobre de El Pinar no están tampoco muy lejos. La mina más cercana, la de San Antonio Segundo, es de hierro, pero allí se han encontrado malaquitas, lo mismo que ocurre en algunos puntos de este mismo barranco de Los Burgos. No nos consta la descripción de galena en este barranco, aunque no ha sido muy estudiado, que sepamos.

Como realizamos esta investigación de campo en abril, no dejamos de observar, un poco asombrados, barranco abajo, una vieja conocida, la Rumex bucephalophorus.

En la fotografía superior, ejemplares de Rumex bucephalophorus en el barranco de Los Burgos, con su característica floración de color rojo.

La Rumex bucephalophorus es una acedera que florece en abril, durante unas dos semanas, con un característico color rojo durante la floración. La característica que más nos interesa de esta planta es su capacidad de hiperacumular metales pesados, lo que la permite crecer en terrenos mineros contaminados con estos metales, asociándose a la existencia de iones metálicos típicos de los sulfuros complejos (plomo, zinc o cobre). Florece en primavera y desaparece enseguida, sin dejar rastro, hasta la primavera siguiente.

De esta plantita recogimos dos muestras en El Pinar, que fueron llevadas a analizar por Gonzalo Leal. Se calcinaron y analizaron las cenizas, con los resultados (en ppm o gramos por Tm) de 2.630 y 2.820 para el plomo, 191 y 280 para el Cu y 3.677 y 9.912 para el Zn. Nos llamó también la atención de valores altos de fósforo.

La capacidad de acumular estos iones y los mecanismos que han desarrollado para defenderse de sus efectos nocivos es una forma adaptativa de esta planta, lo que la permite crecer en lugares donde otras plantas no pueden, aparte de ser realmente venenosas para potenciales hervíboros. Obsérvese en las fotografías superiores como esta planta crece casi exclusivamente en una zona muy delimitada, donde no parece que crezcan otras plantas. Esta imagen es muy típica y nos indica claramente la presencia de una antigua escombrera de mina, como hemos visto muchas veces en El Pinar. La escombrera podría haber sido tanto de cobre como de plomo.

Observamos Rumex en varios puntos del barranco por debajo del mencionado horno, hasta llegar a esta gran concentración de esta planta, más o menos a la altura de la rafa o trinchera que comentamos en el primer lugar, que no está muy lejos, y junto a los restos de un pozo de agua o noria:

En las fotografías superiores vemos los restos de un pozo de agua con noria y una pequeña balsa de almacenamiento. La utilización en su construcción de las características canalizaciones de cerámica que se instalaron en la cercana vía del ferrocarril de Chávarri de Bédar a Garrucha, nos indica que el pozo se excavó en el primer tercio del siglo XX. Una bocamina colapasada junto al pozo y cercana a la concentración de Rumex pudiera tener que ver con esta escombrera delatada por la plantita hiperacumuladora de metales pesados, aunque la presencia de plantas en diferentes puntos del barranco nos hace plantearnos también la hipótesis de que se trate de las escombreras del horno que hayan sido arrastradas por las lluvias hasta ese recodo del barranco.

Muchas hipótesis y pocas respuestas, pero nos quedamos con los datos principales: un horno de reverbero de pequeño tamaño junto a una pequeña explotación y cerca del antiguo camino de Bédar a Vera; además de restos escombreras (de plomo o cobre) a lo largo del barranco, delatadas por la presencia de Rumex bucephalophorus de forma aislada.

Seguiremos investigando.