El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo una excursión por la ruta de la minería de Bédar, dentro de las Rutas por la Arqueología industrial de Almería, promocionadas por la Diputación Provincial de Almería y coordinadas por el doctor en Historia del Arte Alfonso Ruiz García. Además del itinerario habitual para ver las minas de Serena, se incluyó también la fundición de plomo de El Pinar de Bédar, una de las más peculiares. Dirigida como viene siendo habitual por el concejal de Bédar José Ramón Muñoz, las plazas para la excursión se agotaron mucho antes de la fecha prevista.

Algunas imágenes de la ruta minera realizada el 11 de noviembre de 2017

Uno de los puntos que más llama la atención de todo el itinerario (de los muchos que lo hacen) es un curioso castillete minero que parece encontrarse totalmente aislado en un barranco al final de la ruta, antes de llegar a Serena. El senderista bien informado, o acompañado de un guía que conozca la zona, sabrá que se trata del castillete del pozo P, en la mina Mahoma. Dado lo pintoresco de su ubicación y debido a su forma poco usual para el tipo de castilletes que se usaron en Bédar, poco a poco va convirtiéndose en un símbolo de la ruta.

Se trata del único castillete de Bédar que queda en pie de los muchos que hubo. De todos los restos de Bédar es quizás uno de los elementos típicos mineros que más se echa en falta, y aunque quedan todavía los restos muy reconocibles de algunas casas de máquinas y muchos pozos, sorprendentemente no han llegado hasta nosotros otros castilletes, salvo éste, que recuerda mucho a los que se pueden encontrar en sierra Almagrera.

Castillete del pozo P, mina Mahoma (barranco de la Hoya, Serena) Obsérvese a la izquierda las sujeciones de la escala que debía permitir acceder a la parte superior para reparación y mantenimiento. Mucho cuidado a los visitantes que se acerquen a este castillete, pues el pozo sobre el que está erigido no está protegido y la caída sería mortal de necesidad.

Vista lateral del pozo P en la que se aprecia el anclaje en «x» que se utilizó para fijar el eje de las poleas.

La ausencia de castilletes, a diferencia de la multitud de tolvas y otros edificios que sí se conservan, es seguramente debido a que fueron por lo general estructuras de hierro o madera, por lo que o bien fueron desmanteladas o bien rapiñadas tras el cierre de las minas. Este castillete, en cambio, fue construido en mampostería, siguiendo más la tradición minera de la vecina sierra de Almagrera. Tras el cierre de las minas fue desprovista de todos sus elementos metálicos, incluida la escala metálica que disponía para acceder a la parte superior, pero los pilares de mampostería se ha mantenido en pie gracias a unas traviesas de madera que estabilizan la estructura. Como venimos diciendo siempre, debería actuarse antes de que esos maderos acaben por pudrirse definitivamente y este bonito y peculiar castillete pase definitivamente a la historia.

Las minas de Serena fueron explotadas por la Compañía de Águilas. Dentro del plan general de explotación, que fue diseñado por uno de sus primeros directores, de origen noruego, el ingeniero Fredrik Dietrichon, los pozos de extracción estaban identificados con letras mayúsculas. Así, además del pozo P, conocemos la situación de otros de los pozos principales, como son los pozos H, M, J y el F, o pozo de la Zaranda. El resto de pozos, o pocillos, bien podían ser de exploración o de ventilación, y estaban denominados simplemente con números. Las galerías, por contra, eran bautizadas con nombres de santos.

El conocimiento de que se trataba del pozo P fue gracias a los testimonios de antiguos mineros de Hierros de Garrucha que, al parecer, lo habían escuchado a sus mayores. Más adelante hemos podido comprobar a ciencia cierta de que no estaban equivocados. Habiendo sido localizado en un plano de 1922 (ver plano superior) y habiendo comprobado que la posición se corresponde, efectivamente, con el castillete en cuestión, podemos afirmar con total seguridad de que se trata del pozo P y no de otro. Por otra parte, no sabemos por qué se decidió instalar este pozo de extracción en esta ubicación, en medio del barranco de la Hoya, muy alejado de las principales vías de transporte. Aunque hoy parece que el barranco de la Hoya (es decir, la mina Mahoma) esté desprovisto prácticamente de restos mineros, en su tiempo debió haber varias vías de transporte que desconocemos donde se situaban.

La mina Mahoma se explotó como una extensión de las labores a partir de la de Júpiter, aunque la única información que disponemos de esta fase de la explotación proviene del ingeniero director Wilhelm Friedrich Karl Baron von Fircks, que lo fue entre 1901 y 1903. Fircks nos describe cómo se explotó el yacimiento de hierro bajo este barranco, en lo que se conoció como la «fosa de Mahoma».

Finalmente, y en cuanto al tipo de máquina de vapor que dio servicio a este castillete, hay que decir que no hay ni el más mínimo rastro de la existencia de una caseta de máquinas o de fundamentos de ningún tipo. Esto tampoco debe sorprender, pues era muy habitual en la época la utilización de locomóviles, sobre todo en terrenos tan abruptos como los de la sierra de Bédar. Las locomóviles eran máquinas de vapor instaladas sobre un soporte con ruedas que permitía poder desplazarlas hasta donde fuera necesario, se desinstalaban las ruedas y se ubicaban en algún tipo de soporte, normalmente de mampostería. Eran muy útiles para la minería, pues permitía instalar máquinas de vapor de manera fácil y económica. Cuando dejaban de ser útiles en esa ubicación concreta, solo tenían que volver a instalarle las ruedas y podían llevarla a otro lugar donde hiciera falta.

A diferencia de otros pozos que disponían de una «caseta de máquinas» en la que se instalaba la máquina a vapor, junto al pozo P no hay ni el más mínimo rastro de una construcción de tal tipo. No era infrecuente que se instalaran máquinas de vapor portátiles, o «locomóviles», como la que debió estar instalada en este castillete. Si se esperaba que la locomóvil estuviera instalada un cierto tiempo, a veces se construían pequeñas estructuras de protección para las locomóviles, como ocurrió con la locomóvil que accionaba el cable de Carabinera o la del lavadero de Reforma, pero dado el clima habitual de la zona muchas veces se de dejaba a la intemperie.

A pesar de la escasez documental que caracteriza a la minería en Bédar, disponemos de varios ejemplos documentados de locomóviles usadas por la Compañía de Águilas:

En el plano superior, se aprecia el esquema de la locomóvil que se instaló para el cable de Carabinera. Se instaló sobre una base de mampostería y se dispuso en una caseta de protección.

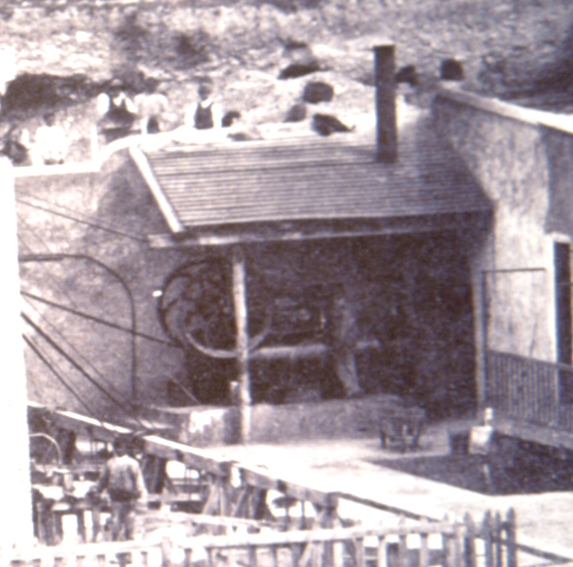

En esta otra fotografía observamos otra locomóvil, que es la que se usaba para accionar los lavaderos mecánicos de plomo de la mina Reforma. También estaba instalada en una base de mampostería y disponía de un techo de protección.

En la excelente fotografía superior, realizada en Bédar en 1890 y procedente del archivo Dietrichson. En ella aparecen una serie de ingenieros de la Compañía de Águilas, seguramente en el Pinar de Bédar. Destacan el ingeniero difector noruego Fredrik Dietrichson, quien diseñó el sistema de explotación de las minas de Serena (en el centro apoyado y con sombrero de hongo claro), y el director general de la Compañía, Ferdinanz Pütz (el personaje central con el bastón). Llama mucho la atención a la derecha dos ruedas enormes, que son precisamente las de una locomóvil. Una vez instalada, las ruedas se guardaban para cuando se necesitaran de nuevo.

Y hasta aquí la pequeña reseña sobre la historia minera de Bédar de hoy, que puedes serle muy útil para cuando hagan la ruta minera y reparen este bonito castillete. Esperamos también que se asegure correctamente para evitar que acabe en ruinas, no en vano es el último castillete de Bédar, un símbolo de su patrimonio minero.